En juin dernier, le pape Léon XIV a signé un décret reconnaissant le martyr de 50 catholiques victimes du nazisme. Six mois plus tard, le 13 décembre, l’Église de France s’apprête à célébrer leur béatification lors d’une messe collective à Notre-Dame de Paris. Parmi eux, quatre frères mineurs morts en déportation. Portraits.

À l’automne 1942, l’Allemagne réquisitionne de nombreux Français pour le Service du travail obligatoire (STO). Le cardinal Emmanuel Suhard, alors archevêque de Paris, a l’idée de créer une aumônerie clandestine et d’envoyer des prêtres et des religieux volontaires en Allemagne pour apporter une assistance spirituelle à ces déportés souvent très jeunes (entre 600 000 et 650 000 travailleurs français). C’est ainsi que la « Mission Saint-Paul » voit le jour.

Percevant que la résistance est aussi spirituelle et présence en humanité, durant l’été 1943, douze frères alors au scolasticat de Champfleury, en région parisienne, sont « contraints » au STO et emmenés à Cologne en Allemagne. Alors que toute expression de la foi est proscrite par les nazis, ces frères participent malgré tout à des temps de prière, alliant fidélité au Christ dans une charité concrète. Ils sont arrêtés et conduits en camp de concentration. Les conditions de vie y sont insupportables et quatre d’entre eux meurent au début de l’année 1945. Récit des derniers instants de ces témoins de l’Évangile.

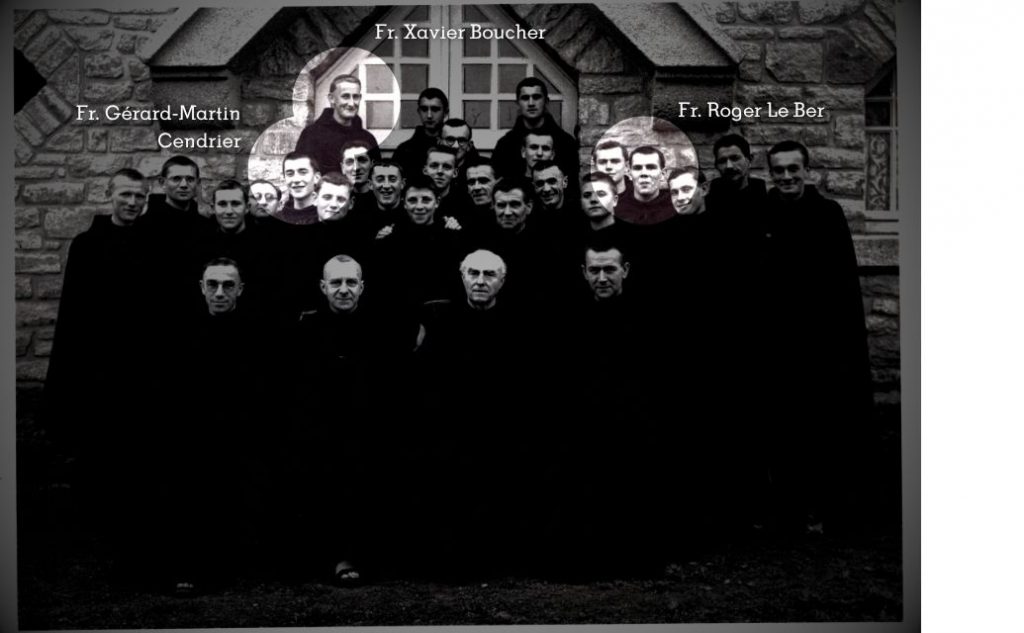

GÉRARD-MARTIN CENDRIER

« Si j’ai vu le diable dans les yeux de l’inspecteur de la Gestapo de Cologne, j’ai vu Dieu à travers les paroles et les agissements d’un saint. Son rayonnement dans le camp fut tout de charité, de joie et de dynamisme chrétiens. C’est un authentique martyr. » Ainsi parle le prêtre Lucien Gaben — lui aussi déporté — du frère Gérard-Martin Cendrier.

Originaire de Paris, il était débordant de dévouement et de bonté, surtout auprès des malades. Il partageait tout ce qu’il avait, même sa maigre ration de pain. Peu après la fête de Noël 1944, il était renvoyé de « l’hôpital » du camp où on ne le trouvait pas assez malade. Il tomba dans la neige en rentrant au camp après l’appel du soir. Un officiel français, déporté pour fait de résistance, fut sans doute alors le dernier à le voir vivant : « J’aperçus sur ma gauche, loin devant, une masse sombre immobile se détachant un peu plus loin. […] Personne ne s’arrêtait, j’en avais honte. Comme j’arrivais à sa hauteur, je m’approchai et essayai sans succès de faire lever l’homme qui était là. « Non, ce n’est plus la peine, je vais mourir ici. Dieu m’appelle. Je le prie d’accepter mon sacrifice pour tous ceux qui sont là, y compris nos gardiens… » C’était le franciscain, le frère Gérard, celui qui chaque jour se privait de ce qui comptait le plus, le pain. Fidèle à sa conception de la vie, il acceptait avec humilité de la voir à son terme. Ce jour-là, le 25 janvier exactement, je restai persuadé que je venais de voir mourir un saint.(1) » Tombé dans la neige en souriant et sans se plaindre. Il avait vécu jusqu’au bout la « joie parfaite » de saint François. Il avait 25 ans(2).

XAVIER BOUCHER

Ce Vosgien avait le goût de la solitude, du silence et de la prière. De nature délicate, il souffrait beaucoup de la promiscuité des camps de travail. Il était plein d’attention pour les plus faibles, et sa délicatesse étonnait dans ce milieu rude, presque barbare. Lui aussi ne put être soigné à « l’hôpital » du camp et il est mort seul, en silence et dans la paix le 15 mars 1945. Alors âgé de 24 ans, il était le plus jeune des franciscains du camp.

ROGER LE BER

Ce Breton de Landivisiau était timide, profond et méditatif. Il aimait tout le monde autour de lui et tout le monde l’aimait. Après la mort de Gérard et de Xavier, il perdit rapidement ses forces. Un jour, il dut quitter Halberstadt pour rejoindre un autre camp, mais il ne pouvait marcher assez vite à cause de sa faiblesse. Il se laissa distancer tellement qu’un soldat allemand l’abattit à bout portant, le laissant mort sur la route. C’était le 12 avril 1945, il avait 25 ans.

LOUIS PARAIRE

Venant de Vincennes, près de Paris, il était très distrait, sachant rire de lui-même, mais toujours soucieux de répandre, autour de lui, un climat de charité et de fraternité très unie. Il était déjà bien affaibli quand, en avril 1945, vint le temps du regroupement des camps. Le camp de Buchenwald étant surchargé, quatre à cinq mille prisonniers furent transférés vers le camp de Dachau. Le voyage se fit en chemin de fer, à partir de la gare de Weimar, en wagons de marchandises, à une centaine par wagon. Ce fut un véritable train de la mort. La dysenterie était générale et Louis en souffrit plus que les autres. Le frère Louis est mort avant l’arrivée au camp de Dachau (où les prisonniers furent libérés par les Américains), dans le wagon alors que les autres frères chantaient auprès de lui le Cantique de frère Soleil de saint François. Éloi Leclerc a décrit ce voyage épouvantable de 21 jours(3). Frère Louis a rendu son dernier soupir dans la foi et la patience joyeuse des saints, le 26 avril 1945, à l’âge de 26 ans.

Fr. Luc MATHIEU, OFM et Henri DE MAUDUIT

(1) Un saint-cyrien des années quarante, Jean de Montangon, Éditions France Empire, Paris 1997, p. 186.

(2) Charles Molette, postulateur général de la cause de béatification collective, lui a consacré un livre intitulé : Gérard Cendrier, scout et franciscain, mort à Buchenwald en 1945 « l’un des Cinquante ». Socéval Éditions, Magny-les-Hameaux, 2006.

(3) Voir Le soleil se lève sur Assise d’Éloi Leclerc.

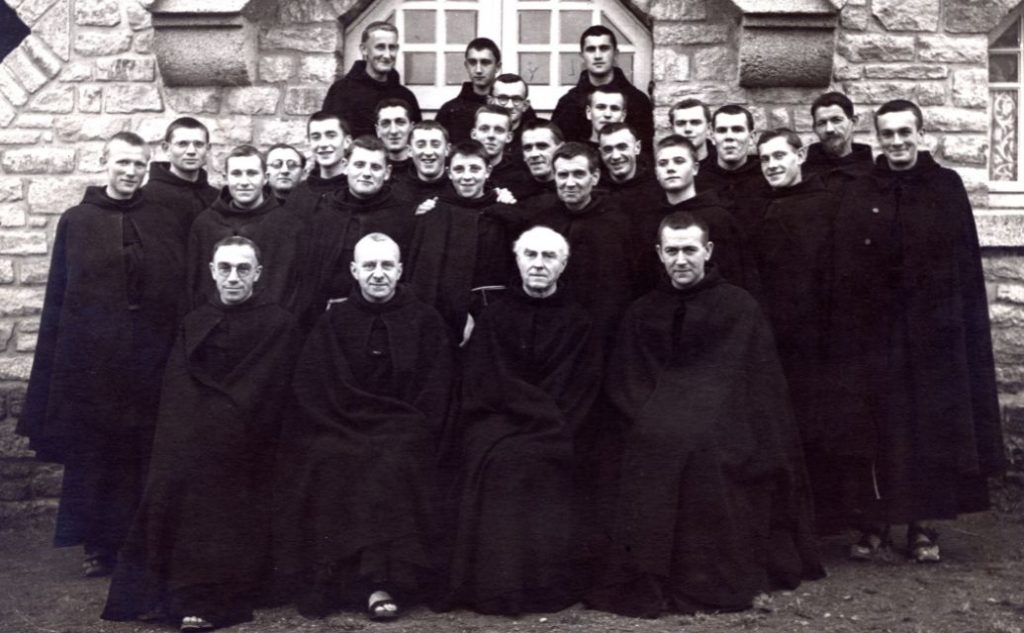

Merci au Fr. Jean-Baptiste Auberger, archiviste provincial, qui a permis de retrouver l’une des rares photos de nos frères, ici au noviciat en 1941 à Kermabeuzen (Quimper). Comment ne pas être marqué par la joie et la sérénité qui se dessinent sur les visages de ces jeunes frères.